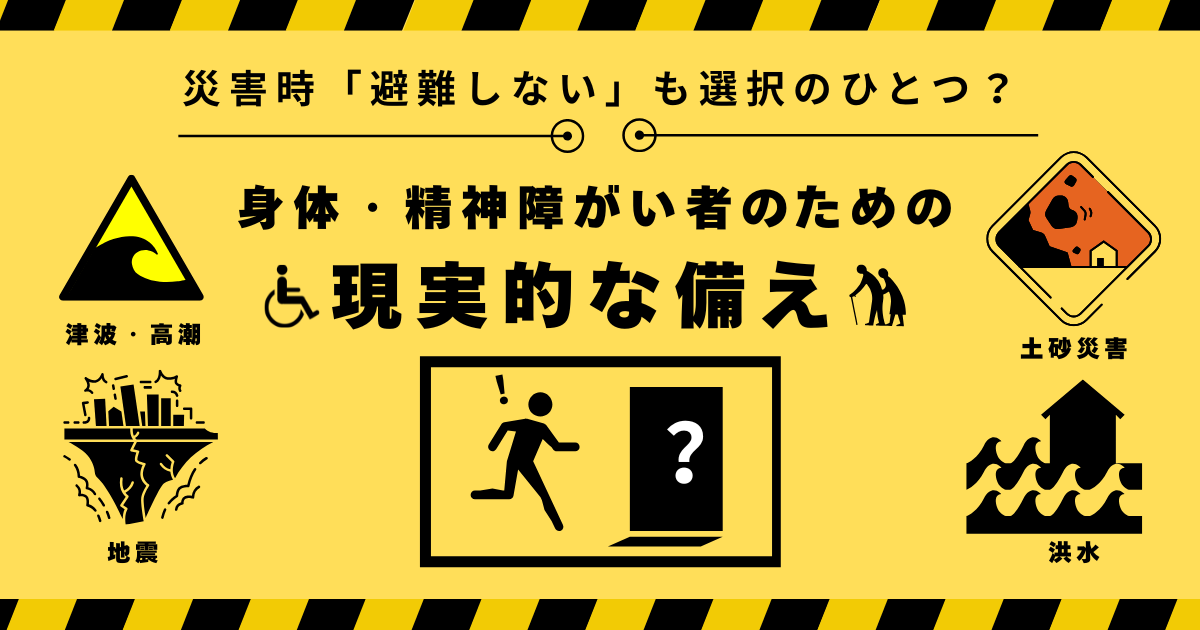

現在、南海トラフ巨大地震発生の可能性も指摘される日本は、災害大国と言われ、地震や台風など、さまざまな自然災害が起こります。

「災害が起きたらすぐに避難」と頭に浮かぶかもしれませんが、障がいのある人にとっては、避難がとても難しく、時には命に関わる判断になることもあります。

今回は、障がいのある人にとって現実的な避難とは何か?自宅での備えや支援体制、役立つ情報についてご紹介します。いざという時のために、よろしければ参考にしてみてください。

👩🦽「避難しない」という選択肢もある

自分のペースで考える「安全な避難のかたち」

テレビの報道などで「災害時は避難するもの」という意識が当たり前のようにあります。

しかし、私自身、足が不自由で「無理に避難しないほうがいい」と相談員さんに言われ、その時初めて「避難しないという選択肢もあるんだ」と気づきました。

よく考えてみると、避難所が遠くて行くのは難しく、体育館の床に直接座ることもできない。靴の脱ぎ履きひとつとっても大変です。

精神障がいのある方にとっても、避難所の騒音や照明、人混みで症状が悪化するリスクがあり、薬が切れることや、プライバシーが守られない環境がストレスの原因に。

そのため、災害が起きたとき、必ずしも避難所へ行くことが正しいとは限りません。

避難とは、避難所へ行くことだけではなく、自分にとって一番安全な場所を考えることが大切です。

<参考までに、被災した障がい者を支援するNPO法人があります。>

認定NPO法人:🔗ゆめ風基金

🏃避難したほうがいいのはどんな時?

障がいがあっても避難しなければいけない時

自宅や地域が、土砂災害の危険区域や、洪水・津波などの浸水想定域に該当する場合は、障がいの有無に関わらず、できるだけ早めの避難を心がけることが命を守るために大切です。

無理のない範囲で、安心して避難行動を取れるように準備をしましょう。

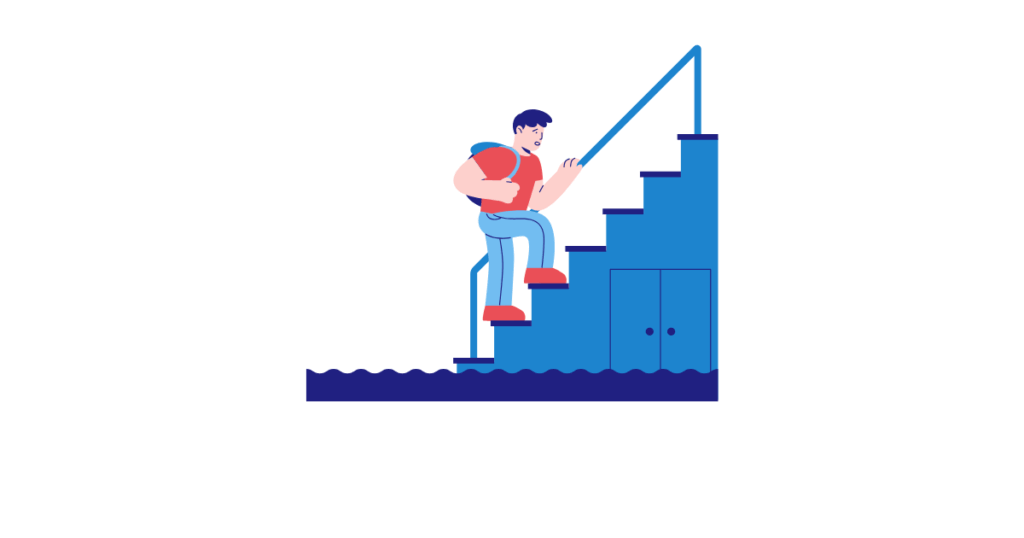

避難と言えば避難所ではなく「垂直避難」も頭に入れておく

津波や高潮、洪水の可能性があるなどの場合、低層階に住んでいる人が上階に移動する「垂直避難」も立派な「避難」です。

垂直避難の場合、足に不安がある方の避難は難しい場合があります。低層階に住んでいる場合は、普段から近所の安全な親戚宅や、バリアフリーの福祉避難所に行く選択肢も考えておきましょう。

避難は「安全な場所へ行く」ことを考えて準備しておきましょう。

🐕🦺いざという時のペットや介助犬

災害時、大切な存在であるペットや介助犬とどう過ごすかは、とても大事なテーマです。

自宅で安全を確保する「在宅避難」も選択肢のひとつです。

介助犬と避難する場合は、法律で受け入れが認められていることも伝えながら、相談員さんやヘルパーさん、家族に事前に相談や準備をしておくと安心です。また、非常持ち出し袋にも、介助犬についての食事なども備えておきましょう。

一方で、ペットは避難所によって受け入れ状況が異なるので、事前確認と備えが必要です。

「どこで、誰と、どう過ごすか」を今のうちから少しずつイメージしておくことが、自分と大切な存在を守る力になります。

🗺️普段から備えておきたい現実的な防災対策

ハザードマップで確認しておこう

お住まいの地域がどんな災害リスクを持っているかは、ハザードマップで確認できます。住所の入力や地図から現在地を限定し、その土地の洪水・土砂災害・高潮・津波のリスクなどを確認することができます。

あらかじめハザードマップを確認して、自分の地域の災害リスクを知っておくことは、安全に避難するための大切な備えになります。

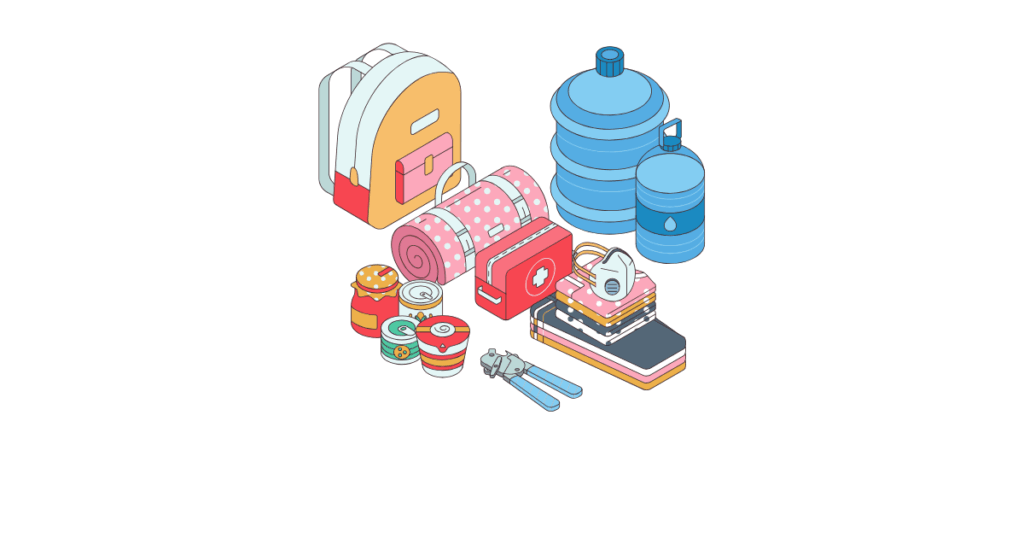

非常持ち出し袋は「軽く・使いやすく・自分仕様」に

一般的な非常持ち出し袋は、重くて持てないものも多いです。

身体に負担が少ないリュック型や、車いすに取り付けられるバッグなどを選び、自分に必要なものだけを入れましょう。

<🎒非常持ち出し袋に入れるべき物の一例>

- 薬・お薬手帳

- 障がい者手帳のコピー

- マスク、消毒ジェル、使い捨て手袋、ウェットティッシュ、ポリ袋、サランラップ

- 携帯電話・モバイルバッテリー

- ヘルパーさんや家族の連絡先一覧(紙)

- 飲料水(500ml×1〜2本)と非常食(消化しやすいもの、アレルギー配慮)

- 懐中電灯(予備電池)+ホイッスル(助けを呼ぶため)

- バスタオル(濡れた時に拭いたり、タオルケット代わり)

▼参考

みんなの障がい:🔗障がい者の防災対策~備え・もちもの・緊急時の対応~

かんしん広場:🔗災害時に障害のある方が安全に行動するために

災害時に備えて、支援してくれる人と話し合っておこう

災害が起きたときに慌てないよう、ふだんから「誰と」「どう避難するか」を話し合っておくことが大切です。

家族だけでなく、ヘルパーさんや相談員さんがいる方は、それぞれと相談しておくと安心です。

たとえば私の場合は、避難情報が出たときは自宅で待機し、ヘルパーさんの指示に従って一緒に避難することになっています。

精神の障害がある方は、精神的に落ち着ける場所を選び、自宅にいる場合は、服薬の管理や安否確認、連絡手段の確保を支援者と事前に話し合いましょう。

また、市区町村の福祉課や包括支援センターに相談すると、一人ひとりに合わせた「個別避難計画」を作ってもらうこともできます。

<相談支援所の相談員さんについてはこちらも併せて見てみよう!>

メジャーサポートサービスブログ

🔗障がいのある人の安心な暮らしをサポート!「相談支援事業所」のしくみと利用方法

「災害時避難行動要支援者名簿」へ登録しておこう

東日本大震災の経験をもとに、災害時に支援が必要な方を把握しておくための「災害時避難行動要支援者名簿」の作成が、すべての市町村で義務づけられています。

この名簿には、高齢の方や障がいのある方、一人暮らしで避難が難しい方などが対象となり、本人の同意があれば登録できます。

名簿に登録しておくことで、災害時の避難支援や、日ごろの防災対策に役立てられます。安心のためにも、登録を検討してもよいかもしれません。

▼参考

内閣府:🔗「避難行動要支援者の避難行動支援に関すること」

静岡県浜松市の場合:🔗「災害時避難行動要支援者名簿」への登録を受付けています

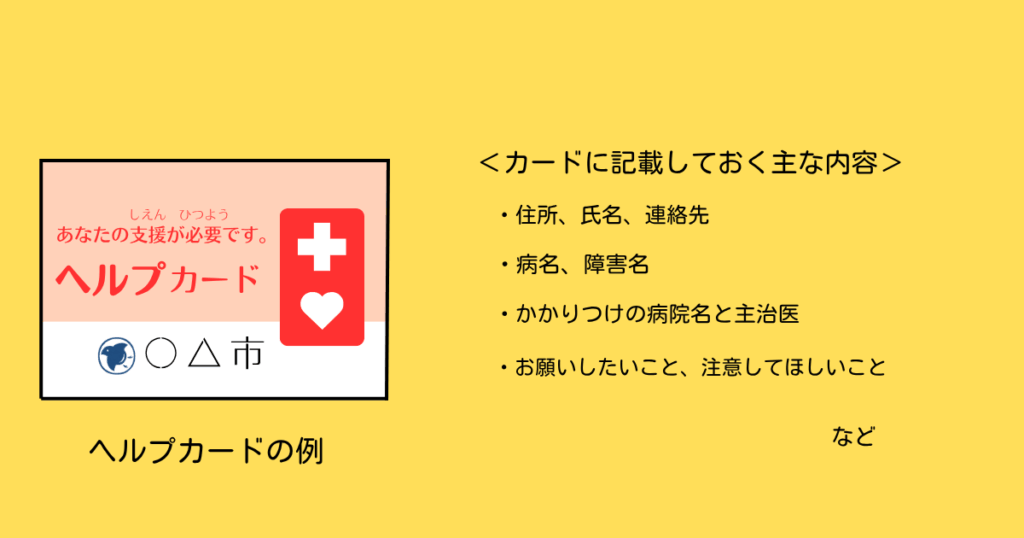

いざという時のために「ヘルプカード」を持っておこう

「ヘルプカード」は、困ったときや緊急時に、まわりの人へ必要なサポートや連絡先を伝えるためのカードで、あらかじめ自分の情報を記入して、避難や外出時に持ち歩くと安心です。

カードは、市区町村の福祉窓口や、交通機関の駅などで配布されています。自分で作っても大丈夫です。(ヘルプマークとヘルプカードは別のものです。間違わないように注意しましょう。)

🔗神戸市の福祉局ホームページでは、PDF版のヘルプカードもダウンロード・印刷できます。必要に応じて活用してみてください。

障がい者手帳アプリ・安否確認サービスも活用しよう

スマートフォンを使える方なら、以下のようなツールも備えとして有効です。

<使える!防災アプリ>(すべて無料のアプリです。)

- 🔗cross zero for ファミリー:災害時の備えから、発災後の避難、情報伝達までをひとつのアプリで支援する総合防災アプリ。登録された家族の位置情報の共有も可能。

- 🔗Yahoo!防災速報:緊急地震速報・災害情報を通知。自治体によっては災害情報提供手段の拡充のため、ヤフー株式会社と協定を締結し、このアプリから緊急情報が配信されることも。

- 🔗特務機関NERV防災:さまざまな防災&気象情報をスピーディに通知(Android 6.0以上、iOS 12.1以降対応)。

☝️【まとめ】自分に合った避難の形を「準備しておく」ことが防災

災害が多い日本ですが、災害発生時の障がい者のための情報は少なく、避難が難しい障がいのある方にとって、「どう逃げるか」は大きな不安のひとつです。

でも大切なのは、「どこへ逃げるか」ではなく、「どうすれば安心して命を守れるか」です。

災害の種類によっては、避難は避難所だけではなく、自宅で安全を保つという選択も、立派な避難です。

周囲との連携を忘れずに、自分にとって無理のない方法を、今のうちに考えておく。それが、備えの第一歩です。